【居住底地】借地とは異なるメリット&デメリット

「底地」という言葉はあまり聞きなれない言葉だと思います。「借地」であれば、比較的聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。「底地」とは、借地権や地上権等が設定された土地で、所有者からすると自由に使用できない土地のことを言います。もっとも、借地権者からは地代を受け取ることができます。

遺言信託

遺言信託 勤怠管理

勤怠管理 お役立ち情報

お役立ち情報 住宅ローン控除

住宅ローン控除 住宅ローン控除

住宅ローン控除 老後資金

老後資金 ライフプラン

ライフプラン お役立ち情報

お役立ち情報 労務管理

労務管理 労務管理

労務管理 ライフプラン

ライフプラン 消費税

消費税 相続対策

相続対策 消費税

消費税 労務管理

労務管理 労務管理

労務管理 居住底地

居住底地

「底地」という言葉はあまり聞きなれない言葉だと思います。「借地」であれば、比較的聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。「底地」とは、借地権や地上権等が設定された土地で、所有者からすると自由に使用できない土地のことを言います。もっとも、借地権者からは地代を受け取ることができます。

終の住処

終の住処

定年を迎え、お子さんも独立された、ご夫婦ふたりの「終の住処」について考えてみたいと思います。子育てや仕事に忙しく過ごした時期を乗り超えて、これからの時間を夫婦ふたりでどう過ごすかは、人生の質を左右する大切なテーマです。このときに考えるべき大切な点は、「歳を重ねても安心して暮らしていけるかどうか」です。

トラブル・訴訟

トラブル・訴訟

令和8年1月13日から、「犯罪被害者等支援弁護士制度」が開始されることになりました。この制度は、被害者が必要な法的支援を受けられるようにするための重要な制度です。今回は刑事事件における被害者の立場、そして今回開始されることになった制度について見ていきたいと思います。

空き家問題

空き家問題

少子化社会において持ち家の引継ぎは重要課題となっております。一人っ子同士が結婚した場合、どちらかの家を引き継いでも一方は余ってしまいます。お互い地方出身で、都心部に住宅を購入で既に自宅を購入済みであれば、2軒も余ってしまうのです。この余った家の管理にはそれなりの費用がかかります。

ライフプラン

ライフプラン

お米は日本人の生活にとってかかせない食べ物です。米の5キロあたりの店頭価格はしばらく2,000円前後で推移をしていましたが、2024年夏から価格が上昇し4,000円台に突入しました。2026年に入ってからも大きな変化はありませんが、玄米60キロあたりの業者間取引価格は去年10月をピークに2か月連続で下落しています。

遺言執行者

遺言執行者

遺言書を作成しようと考えたときに、遺言の内容として「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は、遺言書の内容に従い、故人の意思を実現する役目を担います。遺言を作成する際に必ず遺言執行者を立てる必要があるわけではありませんが、立てることで多くのメリットがあります。

身元保証

身元保証

身元保証という言葉にどのような印象をお持ちでしょうか?昨今、高齢社会においてこの「身元保証」という言葉を目にする機会が多くなりました。ところが、蓋を開けてビックリするのがこの身元保証、実に多種多様で統一されていないことに気が付きます。身元保証の保証内容がまちまちなのです。

トラブル・訴訟

トラブル・訴訟

インターネットでの販売を行なうサイトを「ECサイト」といいますが、ECサイトでの買い物はワンクリックで買えてしまうだけに、間違ったものを買ってしまったり、届いてみたら大きさや色が思っていたものと違ったり、といったことがあります。このような場合、どうすればよいのでしょうか。返品してもらうことはできるのでしょうか?

デジタル遺言

デジタル遺言

デジタル遺言とは、自筆での遺言書や公証役場に出向いて作成する遺言書とは違い、スマートフォンやパソコンなどの電子的機器を利用して作成、保管する遺言書のことです。もっとも、デジタル遺言はまだ無効であり、現在法務省が実用化に向けて検討中です。現在の遺言制度は、あまり知られていないものも含め7種類あります。

お役立ち情報

お役立ち情報

マイナ免許証は、国、自治体などの行政のデジタル化推進、マイナンバーカードの普及促進のため、2025年3月24日より、運用が開始されました。マイナンバーカードを持っている方は、運転免許証および運転経歴書について、マイナンバーカードとの一体化を希望する場合に、マイナ免許証が交付されます。

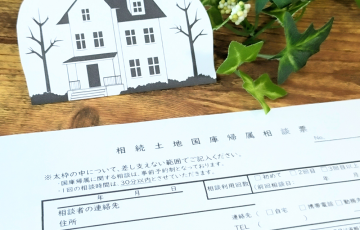

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度

近年、相続によって取得した土地を「使い道がない」「管理が負担」「売却もできない」といった理由で手放したいと考える方が増えています。こうした背景を受け、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。この制度は、一定の条件を満たすことで、相続や遺贈により取得した土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。

セットバック

セットバック

「車がすれ違うのがやっと」というような昔ながらの道は風情がありますが、実は「もしも」の時に大きな心配事があります。それは、火事の時の消防車や、家族が急病の時の救急車が家の前までスムーズに入ってこられない可能性があることです。そこで生まれたのが、「セットバック(後退)」という街づくりのルールです。