【相続登記義務化】ご実家の登記簿を確認したことはありますか?

今年、令和6年4月から相続登記が義務化になります。法務局や区役所、駅などにポスターが貼ってあったり、テレビのニュースで取り挙げていたり、どこかで「相続登記の義務化」の言葉耳にしたことはないでしょうか?「自分には関係ない」、と思っている方、実は関係があるかもしれません。

遺言信託

遺言信託 勤怠管理

勤怠管理 お役立ち情報

お役立ち情報 住宅ローン控除

住宅ローン控除 住宅ローン控除

住宅ローン控除 老後資金

老後資金 ライフプラン

ライフプラン お役立ち情報

お役立ち情報 労務管理

労務管理 労務管理

労務管理 ライフプラン

ライフプラン 消費税

消費税 相続対策

相続対策 消費税

消費税 労務管理

労務管理 労務管理

労務管理 相続登記

相続登記

今年、令和6年4月から相続登記が義務化になります。法務局や区役所、駅などにポスターが貼ってあったり、テレビのニュースで取り挙げていたり、どこかで「相続登記の義務化」の言葉耳にしたことはないでしょうか?「自分には関係ない」、と思っている方、実は関係があるかもしれません。

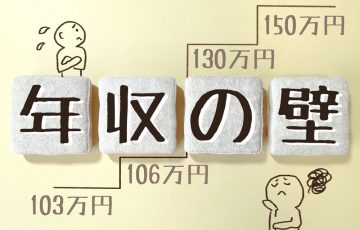

年収の壁

年収の壁

毎年の恒例となっていますが、年末にかけて労働時間を調整するパートタイマーが増えます。パートやアルバイトなど、配偶者の扶養要件の範囲内で働く人は、年収が一定額を超えると単独で社会保険への加入義務が生じます。そして保険料の支払いにより、手取り額が減るという事態を避けるため、年末が近づくと働く時間を調整する傾向があります。

ライフプラン

ライフプラン

FPの資格は3級、2級、1級とあり、それとは別にAFP、CFPという資格があります。私は大手生命保険会社に勤務しながらFP2級とAFPの資格を取りました。また、FP業務に付随する資格として生命保険募集人、損害保険募集人、証券外務員の資格が必要でしたので、続けて取得しました。

相続手続き

相続手続き

相続手続きの中には法律上、期限が決められていない手続きもあります。これらの手続きは期限が定められていないので、急いで行なう必要はないと思う相続人もいるかもしれません。しかし、実際には遺言書や遺産分割協議の内容は、相続税の計算や申告にも関わってくるなど、それぞれの相続手続きは関係しあっています。

相続手続き

相続手続き

相続手続きの中には、期限が決まっている手続きがあります。期限を過ぎてしまうと、追徴課税などのペナルティが発生するなどのデメリットがあるので注意が必要です。相続手続きをスムーズに期限内で完了させるためには、それぞれの手続きの期限を把握し計画的に進めていくのが重要です。

年末調整

年末調整

会社員は年末調整だけでその年分の所得を計算することができます。ただし、控除証明書の提出忘れ等があると従業員自身が確定申告をする必要があります。年末調整を行わないと、納めすぎた所得税の還付がもらえないうえに、各種控除を受けられません。期限内に会社にもれなく必要書類を提出して年末調整を行うことが大切です。

不動産鑑定士の体験談

不動産鑑定士の体験談

不動産鑑定士の試験制度は今とは若干変わっていおり、当時の2次試験(1次試験は大卒は免除)に合格したのは2001年。その後、当時は求められていた3年間の実務期間を得て、2004年に3次試験合格ののちに不動産鑑定士登録。30歳の頃でしたからもう19年も前のこととなります。

エンディングノート

エンディングノート

エンディングノートとは、自分が亡くなるときに備えて、必要な情報や自分の想いを書いておくノートです。自分が亡くなった後、遺された家族の負担を減らすために「終活」という言葉が注目されるようになるにつれ、エンディングノートの注目度も高まってきました。

税理士の体験談

税理士の体験談

税理士になるためには、税理士試験5科目に合格する必要があります。税理士試験は科目毎に数百時間の勉強が必要と言われており、勉強の質も大事ですが、勉強量の確保も必要になります。毎年複数科目を受験していたので、一週間の時間割を作成して、起床から就寝まで毎日決まったルーティンで活動するようにしていました。

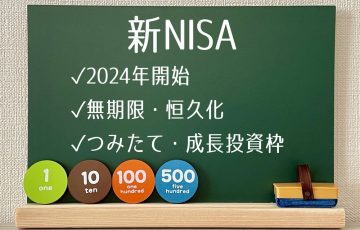

NISA

NISA

2024年1月からNISA制度が大幅に変更されます。お客さまと話をしていると「新しいNISAについて教えてほしい」とのお声を多くいただき、関心の高さが伺えます。

新NISA制度は非課税限度額が増え、非課税の期間も無期限となりますので、今までよりも投資環境が良くなります。

遺言

遺言

アルフレッド・ノーベルといえば、何をした偉人かおわかりになりますか?現在は「ノーベル賞」のイメージが強いのではないでしょうか?実はこれには「遺言」が関係しています。「遺言」を活用することによって、避けられることは「争族」だけではありません。これまでに「遺言書があればよかったのに…」と経験したケースをいくつかご紹介します。

土地家屋調査士の体験談

土地家屋調査士の体験談

なぜ『土地家屋調査士』になったのか…そこに至るストーリーをお伝えしたいと思います。私が『土地家屋調査士』になるために、二つのある言葉がターニングポイントとなって、私の運命を『土地家屋調査士』へ導いてくれました。一つ目の運命の言葉はとある企業の社長様から発せられました。