【共育て世代の味方】2025年からの少子化対策・子育て支援策

2025年(令和7年)4月から少子化対策・子育て支援策として、育児休業中や育児短時間勤務による賃金額低下の補てんを目的に、「出生後休業支援給付金」と「育児時間就業給付金」が創設されました。共働き・共育て世帯を支援するための各々の概要を解説します。

働き方・会社に関する「まちの専門家グループ」の所属する専門家の記事になります。

子育て支援

子育て支援

2025年(令和7年)4月から少子化対策・子育て支援策として、育児休業中や育児短時間勤務による賃金額低下の補てんを目的に、「出生後休業支援給付金」と「育児時間就業給付金」が創設されました。共働き・共育て世帯を支援するための各々の概要を解説します。

社会保険適用拡大

社会保険適用拡大

令和6年10月1日から、パートタイマー等短時間労働者の社会保険加入要件が拡大しました。これにより、新たに社会保険に加入するパートタイマーがいたり、引き続き、扶養家族の範囲内で働くために勤務時間を短くするパートができるなど、対象となる企業等では様々な動きが生じています。

会社設立登記

会社設立登記

会社法上、株式会社は登記をすることによって設立されますが、登記には様々な事項があります。会社の商号や資本金額、取締役の氏名などをはじめとして、会社の基礎となる事項について主に登記事項となっています。代表取締役の住所も登記事項のひとつです。登記は一般に公開されるため、代表取締役の住所は公開されることになります。

奨学金代理返還制度

奨学金代理返還制度

奨学金には、返還不要の「給付型」と返還が必要な「貸与型」の2種類ありますが、「給付型」は様々な要件があるため受給できる学生は少数です。多くの学生は「貸与型」の奨学金を受給しています。この奨学金制度について、近年注目されているのが「代理返還」という制度です。

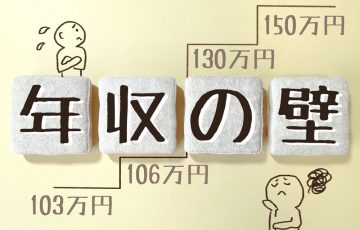

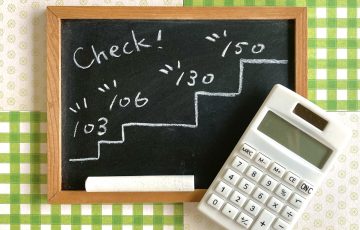

年収の壁

年収の壁

毎年の恒例となっていますが、年末にかけて労働時間を調整するパートタイマーが増えます。パートやアルバイトなど、配偶者の扶養要件の範囲内で働く人は、年収が一定額を超えると単独で社会保険への加入義務が生じます。そして保険料の支払いにより、手取り額が減るという事態を避けるため、年末が近づくと働く時間を調整する傾向があります。

■働き方・会社のお話

■働き方・会社のお話

超少子高齢化と労働人口の減少が加速度的に進む中で、労働環境を見直して生産性を向上させるために、働き方改革関連法が2019年4月から段階的に施行されました。働き方改革関連法とは「労働基準法」、「労働安全衛生法」、「労働者派遣法」などの労働関係法令が同時に改正されましたので、それを総称したのです。

賃金引上げ

賃金引上げ

今年は年明けから物価高や人手不足、あるいはグローバル人材の獲得を背景にして賃上げの話題で持ち切りです。食料品から運賃、教育費まで何でもかんでも値上げがされていますので、働いている人にとっては今年の賃上げは期待に胸が膨らみます。今回は賃上げ(賃金引上げ)について実務的な内容を解説したいと思います。

育児・介護休業

育児・介護休業

令和3年度の雇用均等基本調査(厚生労働省)によると、育児休業の取得率は女性の85.1%に対して男性は13.97%と低迷しています。また、男性の取得率は諸外国と比べても低いことが指摘されています。そこで、特に男性の育児休業の取得促進を目的として、令和4年10月1日に「産後パパ育休制度」が創設されました。

社会保険

社会保険

2022年10月から社会保険の改正があり、社会保険の適用範囲が拡大になりました。旦那さまの収入、奥さまの収入・パート先の社会保険の被保険者の従業員数により、社会保険と所得税の扶養の範囲が異なります。「社会保険の扶養」と「所得税の控除」を合わせて解説いたします。

会社の変更登記

会社の変更登記

全国の法務局では、毎年10月に事業を廃止した会社が登記簿上存在していることを防ぐため、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行なっています。この整理作業によって、「みなし解散」の処理をする法人を確認しています。最後に登記手続をしたのが12年以上前であれば、もしかしたら今年「みなし解散」の対象となっているかもしれません。

求人活動

求人活動

新人には「ゆとり世代」や「ミレニアム世代」などに代表されるように、生まれた世代の社会・経済情勢を背景にした共通の特徴があります。

今年入社する新人は、いわゆる「Z世代」と言われる20代前半以下の若者です。

労務管理

労務管理

2021年6月に育児・介護休業法が改正され、今年の2022年4月1日から、男性の育児休業取得促進のための制度が順次施行されます。

こちらは『男性版産休制度』と呼ばれており、現行の育休制度に加えて、出生直後の時期に男性が育休を取得することを推奨する制度です。