現在、不動産価格や建物価格、住宅ローンが上昇しており、これから住宅をつくろうと考えている方は、検討が進まないケースも多いのではないでしょうか。

今回、限られた土地の広さの中で住宅を考える際、「地下室をつくる」という選択肢を考えてみたいと思います。

実は、2022年に建てた私の自宅兼事務所も地下室をつくりました。

当初、自宅のみを建てるつもりで購入した土地でしたが、コロナ禍の環境変化もあり、私の設計事務所も一体に計画し、職住近接を図ることにしました。色々と検討をしましたが、地上だけで建てようとすると、どうしても容積オーバーになってしまうため、地下室をつくり解決を図りました。

「専門家でなくても、地下室を作ることは地上に住宅をつくる場合とは色々と違うだろう」ということは想像できるかと思います。

では具体的にどう違うのか、どのようなことに気をつけた方がよいのか、私の事務所兼自宅(以降「自宅」)を例に挙げながら、以下のポイントで解説していきたいと思います。

① 地下室の工事費

② 地下室の床面積の緩和

③ 地下室の採光と換気

④ その他の注意点

ポイント① 地下室の工事費

まず、最も気になるところとしては工事費だと思います。

昨今の建設費の高騰もあるため、現在の正確な数字については言及しませんが、私の自宅の場合、同じ面積を地上で作る場合に比べて、当時の建設費として約800万円近く余分にかかった計算となりました。

地上に比べて付加的に費用がかかる地下の工事を挙げておきたいと思います。

1つ目は土の掘削工事です。

地上につくる場合より土を掘る量が増えますので、土を掘る費用とその処分にお金がかかります。

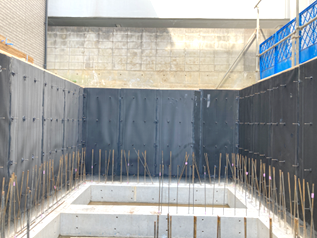

2つ目は山留め(やまどめ)です。

聞き慣れない言葉ですが、地面を掘るときに周りの土が崩れないようにするための補強と考えてもらえるとわかりやすいと思います。

写真の地面の掘削(空洞)部分の周囲にある鉄の柱と木の板で作られた壁面が山留です。地上で住宅をつくる場合は高低差のある土地でない限りは必要にはならない工事です。

3つ目は地下室を構成するコンクリートです。

地下を木造でつくるわけにはいかないため、費用が掛かります。私の自宅の場合は全体をコンクリートで作っているため、この点についてはコストの影響も比較的少なかったです。

4つ目は防水です。

地面は常に水分を有していますので、その水分が地下室に侵入しないように何かしらの防水対策が必要になります。

写真の黒い面が防水された部分になります。

細かく上げていくとまだまだありますが、この4つのポイントだけでも工事費としては地上で計画する場合と比べて、数百万円~数千万円の違いが出てきます。

予算を検討する際には、希望の床面積を確保するために、地下をつくる方が安いか、広い土地を買う方が安いか、で判断するのが合理的です。そう考えると、首都圏の場合は広い土地を買うより地下をつくる方が安く、地方の場合は広い土地を買った方が安い、というケースが多いかと思います。

地下室の工事費について詳しく知りたい場合は、私たちのような専門家か工事会社に相談するのが良いと思います。

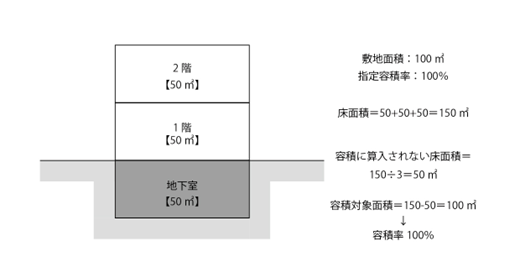

ポイント② 地下室の床面積の緩和

住宅の場合は「全体の床面積の1/3までは地下室の面積を除外できる」という緩和規定があります。

例えば敷地面積100㎡、容積率100%の土地の場合、床面積の上限は100㎡です。

この土地に地下室50㎡をつくった場合、床面積の合計は150㎡ですが、その1/3の50㎡は地下室の床面積を容積計算上は除外できることになります。

私の自宅も地下を作ることで、本来は床面積97㎡しか建てられない土地に、地下を含めて床面積126㎡を建てています。

ここで注意しないといけないのは、地下の用途は「住宅」でないと緩和ができないということです。

店舗や事務所だと緩和されません。

私の自宅も1階を事務所として、地下を住宅とすることで緩和規定を受けています。

計画する建物が専用住宅ではない場合は注意が必要です。

ポイント③ 地下室の採光と換気

まず、法律上は住宅の地下は必ずしも窓からの採光を必要としません。

シアタールームやオーディオルームの場合は窓がない方が良い場合もありますが、寝室などに使いたいという場合には窓をつけた方がよいケースもあります。

実際、私の自宅の地下室も窓はありませんが、吹抜けの上にトップライトを設けて、多少なりとも光が入るように工夫しています。

写真は吹抜けのある地下部分です。

換気については、用途によって換気設備、調湿設備、ドライエリアを設けるという対策が必要になる場合があります。

ドライエリアは「からぼり」とも呼ばれる外部空間で換気や採光のために設けられます。

私の自宅は地下に浴室を含めた水廻りがあるため、換気設備を設置しています。

また、前述の吹抜けがあることで湿気が籠りにくくなっています。

経験上、採光に関しては使われる用途や好みによって要否を決めていいと思いますが、換気や湿気対策についてはしっかりと計画したほうが良いです。

ポイント④ その他の注意点

地下の注意点を中心に記載しましたが、メリットも多くあります。

● 外部の気候の影響が少なく気温が安定している

● 周囲の音が入りづらい

● 災害時にシェルターの役割を持つ

…などです。

私自身は静かな地下室にいると集中力が高まったり、リラックスできるため、日々の疲れを癒す場としても活用しています。

地下室は地上に住宅を作ることに比べて専門性、難易度、費用も高くなるため、知識や経験のある専門家、建設会社に相談することをお勧めします。

投稿者プロフィール

- 一級建築士事務所

- 当事務所は個人住宅、共同住宅、事務所ビル、保育園、公共施設などの建築設計を幅広く手掛けております。特に近年は鉄筋コンクリート造(RC造)の建物に関しての新築、改修、調査のご相談が多く、得意とするフィールドのひとつになっています。神奈川・東京を中心に全国の建物に関わるご相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

最新の投稿

終の住処2026年2月18日【終の住処】夫婦ふたりの住まいの選択肢

終の住処2026年2月18日【終の住処】夫婦ふたりの住まいの選択肢 建設業2025年9月19日【空き家再利用】リノベーションが創出する新たな付加価値

建設業2025年9月19日【空き家再利用】リノベーションが創出する新たな付加価値 家づくり2025年7月3日【地下室のつくり方】自宅の地下室を作る時のポイント4選

家づくり2025年7月3日【地下室のつくり方】自宅の地下室を作る時のポイント4選 家づくり2025年3月7日【住宅の高さ制限】マイホームの高さを自由に設計できない理由(後編)

家づくり2025年3月7日【住宅の高さ制限】マイホームの高さを自由に設計できない理由(後編)

100年ライフマネジメント

月々1000円(税込)で専属アドバイザーには何度でもご相談いただけます。